Innovation

IHK-Umfrage: Investitionen baden-württembergischer Unternehmen in Forschung und Entwicklung (FuE)

Zusammenfassung der Auswertung und Analyse einer Unternehmensbefragung der baden-württembergischen Industrie- und Handelskammern im Jahr 2024.

Motivation

Deutschland kommt wirtschaftlich nicht vom Fleck. Laut Konjunkturumfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) für den Frühsommer 2025 zeichnet sich nach zwei Jahren Rezession in der deutschen Wirtschaft nach wie vor keine nachhaltige Erholung ab. Die Stimmung bei den Unternehmen bleibt überwiegend schlecht.

Angesichts der unsicheren Gesamtsituation bleiben die Unternehmen bei ihren Investitionsabsichten in Deutschland weiterhin zurückhaltend. Fast jeder dritte Betrieb plant, Investitionen zurückzufahren, während nur ein knappes Viertel die Investitionen erhöhen will.

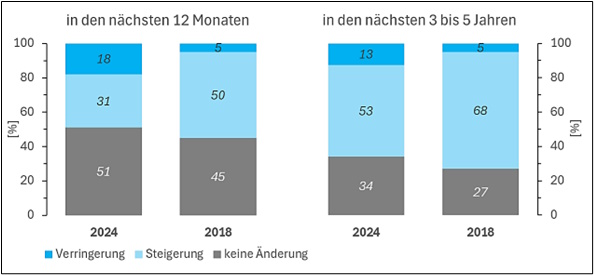

Das trifft auch die Investitionen in Forschung und Entwicklung (FuE). Für Baden-Württemberg zeigt unsere aktuelle IHK-Umfrage: Der Anteil der Unternehmen, die kurz und mittelfristig ihre FuE-Budgets steigern wollen, liegt deutlich niedriger als in unserer letzten Umfrage 2018. Dagegen ist der Anteil, der die Budgets verringern will, größer geworden.

Wie die Unternehmen die Situation aktuell einschätzen, ist in diesem Artikel im Überblick wiedergegeben. Die Langfassung der Umfrage-Auswertung kann nebenstehend heruntergeladen werden.

Für die IHKs steht fest: Baden-Württemberg muss seine Attraktivität als Standort für unternehmerische Forschung und Entwicklung wieder steigern. Denn Arbeitsplätze und Wohlstand gibt es hier nur mit Innovation. Das ist eine gemeinsame Aufgabe der Politik und ihrer Partner, einschließlich der IHKs.

Die Umfragen-Auswertung haben wir deshalb um Vorschläge und Forderungen ergänzt, wie die Rahmenbedingungen für unternehmerische Forschung und Entwicklung aus IHK-Sicht verbessert werden können.

Methodik

Die Befragung wurde von Mitte Oktober bis Mitte Dezember 2024 als Online-Befragung durchgeführt. Zielgruppe waren Unternehmen aus den Branchen Industrie und wissensintensive Dienstleistung aus Baden-Württemberg.

257 Unternehmen haben sich beteiligt. 83 % der Rückläufer stammen von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) mit weniger als 250 Beschäftigten.

Lessons Learned

Im Folgenden sind wichtige Ergebnisse und Schlussfolgerungen der Umfrage zusammengefasst. Daraus abgeleitete Forderungen und konkrete Umsetzungsvorschläge finden Sie hier, oder in der Langfassung, die Sie nebenstehend herunterladen können. Ziel ist die weitere Verbesserung der Rahmenbedingungen für unternehmerische Forschung und Entwicklung (FuE). Adressat ist die Landespolitik in Baden-Württemberg.

1. FuE-Beteiligung

Die Unternehmen sind sich der Bedeutung von Forschung und Entwicklung für Ihre Innovationsfähigkeit bewusst, trotz schwieriger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen. Nicht nur die „FuE-Beteiligungsquote“ liegt mit 77 % diesmal deutlich höher als in der IHK-Umfrage 2018. Auch hat ein guter Teil die FuE-Ausgaben umsatzanteilig (FuE-Intensität) gesteigert.

Im Vergleich zu 2018 will jedoch ein deutlich kleinerer Anteil sein FuE-Budget kurz- und mittelfristig steigern, bei gleichzeitig höherem Anteil mit Budget-Verringerung (Abbildung 1). Die Zunahme der FuE-Intensität liegt damit eher an niedrigeren Gesamtumsätzen der Unternehmen als an quantitativ gesteigerten FuE-Budgets. Die anhaltenden politischen und wirtschaftlichen Unsicherheiten setzen die FuE-Budgets der Unternehmen deutlich unter Druck.

|

| Abbildung 1: Entwicklung der FuE-Budgets der FuE-aktiven Unternehmen in der Umfrage, im Vergleich zur IHK-Umfrage 2018 (n= 191 bis 194). |

2. FuE-Förderung

Um dem Druck bei den FuE-Budgets entgegenzuwirken, hat bereits mehr als die Hälfte der FuE-aktiven Unternehmen Förderprogramme genutzt. Zwei Drittel dieser Unternehmen hätten ohne Förderung Projekte gar nicht oder nur teilweise durchgeführt. Somit stärkt öffentliche Förderung deren Innovationsfähigkeit.

Am wichtigsten ist für mehr als zwei Drittel der Unternehmen die Förderung von Personalkosten (Abbildung 2). Gängige Programme wie ZIM (Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand), Innovationsgutscheine, Invest BW oder die steuerliche Forschungszulage sind hier passgenau.

Die Nutzungsgrade für ausgewählte Förderprogramme zeigen: Obwohl die Zahl an Förderprogrammen in den letzten 10 Jahren gewachsen ist (IHK-Umfrage 2015), werden auch bereits länger existierende Programme (z. B. ZIM, Innovationsgutscheine) nicht weniger genutzt. Das unterstreicht nochmals die Anreizwirkung von Förderung für die FuE-Investitionen von Unternehmen.

|

| Abbildung 2: Arten von Investitionen bei FuE-Projekten, für die aus Sicht der FuE-aktiven Unternehmen (die Förderung bereits genutzt haben) Förderung am wichtigsten ist (n= 104). |

3. Externe FuE und Kooperationen

Neben der Förderung von Personalkosten ist die Unterstützung von FuE-Vergabe und Kooperationen wichtig. Denn zukünftig findet unternehmerische Innovation kaum mehr ohne Partner statt. Sechs von zehn Unternehmen vergeben bereits FuE-Budgetanteile extern (zum Beispiel an FuE-Dienstleister), dreimal mehr als in der IHK-Umfrage 2018. Zukünftig planen das sogar acht von zehn. Zusätzlich arbeiten fast 80 % mit Kooperationspartnern zusammen, am häufigsten in Form von Kooperationsprojekten mit anderen Unternehmen oder Hochschulen. Gute Bedingungen für den Technologietransfer sind deshalb wichtiger denn je.

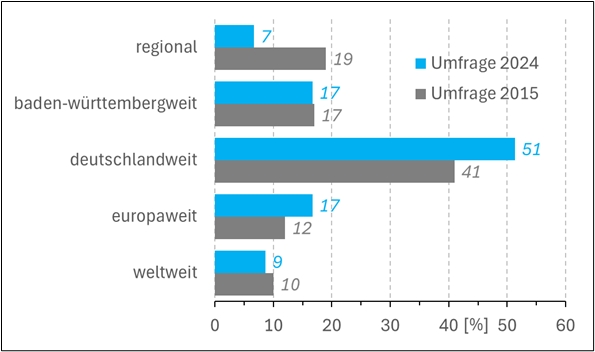

Die Unternehmen orientieren sich bei ihren FuE-Kooperationen stärker überregional (Abbildung 3). Mehr als die Hälfte der kooperierenden Unternehmen arbeitet deutschlandweit mit FuE-Partnern zusammen, deutlich mehr als in der IHK-Umfrage 2015. Ähnlich gilt das für die europaweite Zusammenarbeit, während der Anteil mit regionalem Fokus deutlich abgenommen hat. Die Technologiepolitik des Landes, die in den letzten Jahren die Zusammenarbeit in den Regionen Baden-Württembergs fokussiert hat, sollte überprüft werden.

|

| Abbildung 3: Räumliche Verortung der Kooperationspartner der FuE-aktiven Unternehmen in der Umfrage im Vergleich zur IHK-Umfrage 20215 (n= 150, Mehrfachantworten). |

4. FuE-Arten

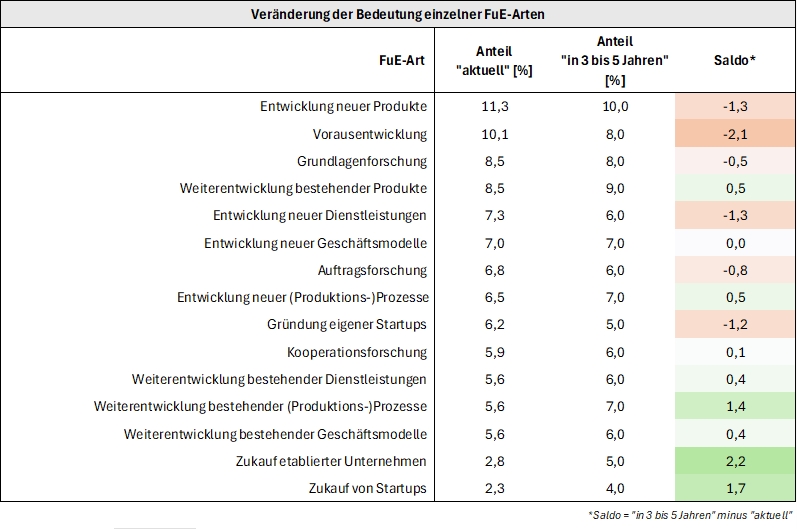

Im Mittel nutzen die Unternehmen für Ihre Innovationen sechs verschiedene Arten von FuE. Deshalb bleiben Flexibilität und Vielfalt im „Innovationsgeschäft“ wichtig. Technologiepolitik muss das auch zukünftig berücksichtigen. Die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen, Vorausentwicklung, Grundlagenforschung und die Weiterentwicklung bestehender Produkte sind und bleiben die wichtigsten FuE-Arten (Abbildung 4). Allerdings will ein Teil der Unternehmen diese zukünftig weniger selbst durchführen. Das stützt den Befund der weiter zunehmenden Vergabe von FuE-Budgetteilen nach außen. Gleichzeitig gewinnt auch der Zukauf von externem Know-how (z. B. Startups, etablierte Unternehmen) an Bedeutung.

|

| Abbildung 4: Anteil der abgefragten FuE-Arten, die die FuE-aktiven Unternehmen selbst durchführen, jeweils für die Attribute „aktuell“ und „in 3 bis 5 Jahren“. Der Saldo zeigt die Differenz der Attribute an. Daran lässt sich erkennen, ob eine FuE-Art für die Unternehmen in Zukunft anteilig wichtiger wird (positive Werte), oder ob ihre Bedeutung anteilig abnimmt (negative Werte). Lesebeispiel: Im Vergleich zu heute („aktuell“) nimmt die Bedeutung der eigenen Durchführung der FuE-Art „Vorausentwicklung“ zukünftig („in 3 bis 5 Jahren“) um 2,1 Prozentpunkte (-2,1) ab (n= 298 (Mehrfachantworten)). |

5. Technologien

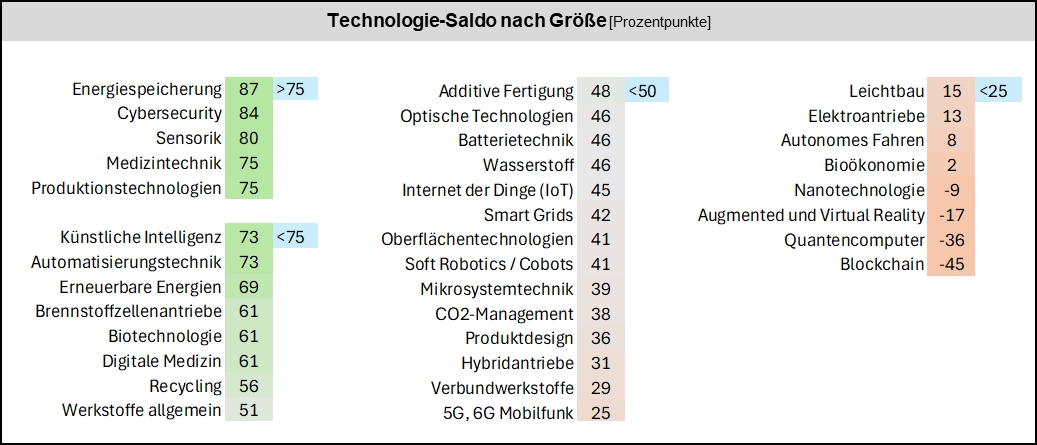

Die Unternehmen haben aktuell klare Favoriten, welche Technologiefelder sie als zukünftig wichtig für ihre eigenen Produkte und Leistungen ansehen. Energie- (Energiespeicherung, erneuerbare Energien) und produktionsrelevante Technologien (Sensorik, Produktionstechnologien, Automatisierungstechnik), Cyber-Security und Künstliche Intelligenz, sowie Medizintechnik liegen vorn (Abbildung 5). Sie sollten im Fokus der Technologiepolitik des Landes stehen. Denn hier können Hebelwirkungen in der Breite erzielt werden.

Quantencomputing, Blockchain sowie Augmented- und Virtuell Reality-Technologien sind für die Mehrzahl der Unternehmen derzeit weniger relevant. Sie haben in der Breite offenbar noch nicht skaliert.

|

| Abbildung 5: Saldi der abgefragten Technologiefelder, sortiert nach Größe. Die Saldi sind die Differenz der Prozentanteile der Attribute „sehr wichtig“/„wichtig“ minus „weniger wichtig“/„nicht wichtig“. Je größer ein Saldo eines Technologiefelds ist, umso größer ist der Anteil der befragten Unternehmen, der dieses für zukünftig „sehr wichtig“ oder „wichtig“ für die eigenen Produkte und Leistungen hält. (n= 184 bis 196) |

6. Gründe gegen FuE

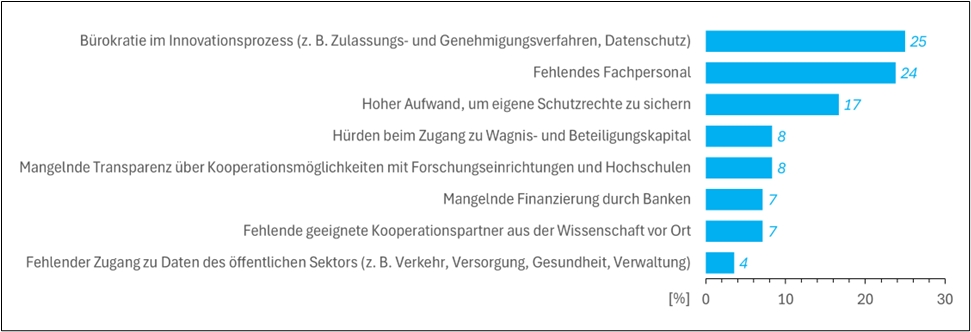

Knapp jedes vierte Unternehmen in der Umfrage verzichtet auf FuE. Bürokratie im Innovationsprozess und fehlendes Fachpersonal werden am häufigsten als Hauptgründe genannt (Abbildung 6). Beides sind klare Innovationshemmnisse. Ähnlich gilt das für den hohen Aufwand, um eigene Schutzrechte zu sichern. Die Landespolitik ist gefordert, weiter mit Nachdruck an der Verbesserung der Situation zu arbeiten. Unternehmen brauchen wieder mehr „Luft“ für Innovationen.

|

| Abbildung 6: Gründe für Unternehmen, auf FuE zu verzichten (n= 84, Mehrfachantworten). |

7. FuE im Ausland

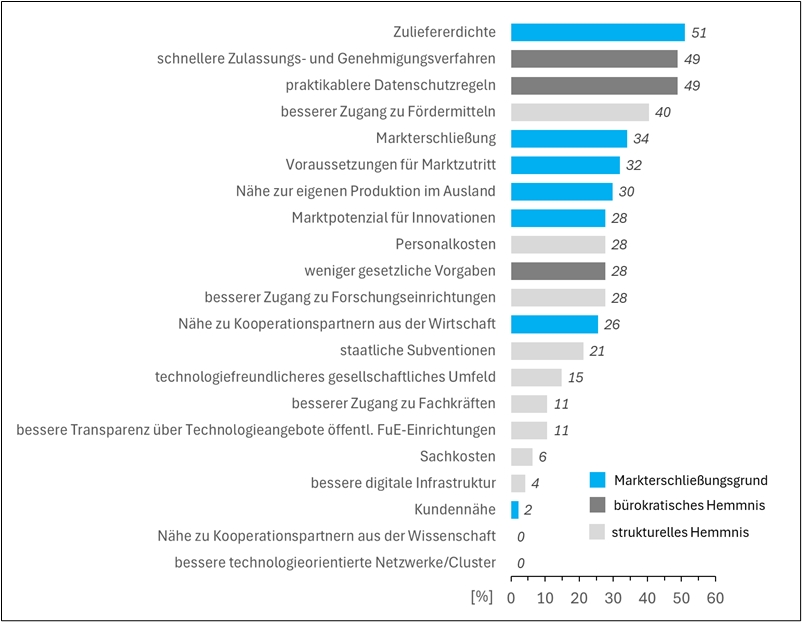

Ein Viertel der FuE-aktiven Unternehmen betreibt FuE im Ausland, oder plant das. FuE-Verlagerung tritt dabei als Hauptgrund tendenziell stärker hervor als in der IHK-Umfrage 2018. Ander als bislang, scheint FuE-Verlagerung nun auch für kleine und mittlere Unternehmen eine Option zu sein. FuE-Verlagerung ist in der Breite der Unternehmen angekommen.

Neben Gründen der Markterschließung weichen Unternehmen mit ihrer FuE im Ausland auch hiesigen strukturellen und organisatorischen Hemmnissen aus (Abbildung 7). Vor allem Bürokratie, Regulierung (z. B. schnellere Zulassungs- und Genehmigungsverfahren, praktikablere Datenschutzregeln, weniger gesetzliche Vorgaben) und der bessere Zugang zu Fördermitteln im Ausland sind für einen Teil der Unternehmen klare Standortnachteile in Baden-Württemberg.

|

| Abbildung 7: Gründe, warum FuE-aktive Unternehmen im Ausland FuE-betreiben, bzw. dies planen (n= 231 (Mehrfachantworten)). |

8. FuE-Verlagerung

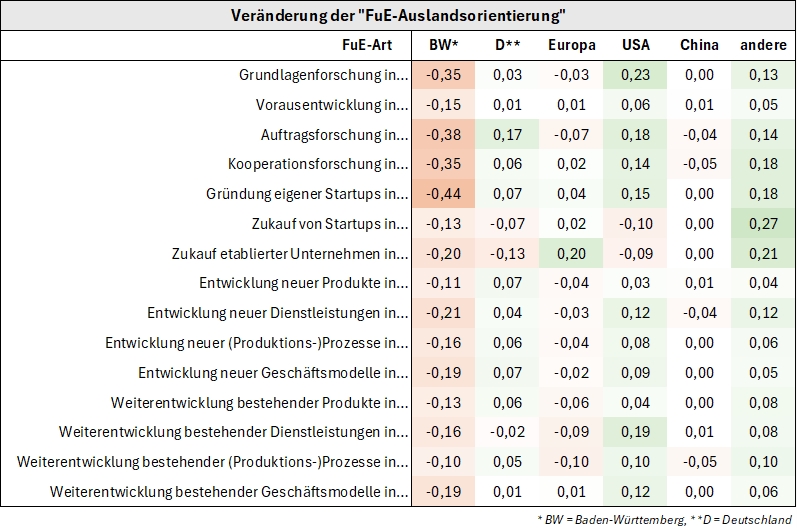

Bei der Frage, wo unternehmerische FuE zukünftig stattfindet, verliert Baden-Württemberg über alle abgefragten FuE-Arten hinweg an Bedeutung (Abbildung 8). Vor allem Grundlagenforschung, sowie Kooperations- und Auftragsforschung wollen viele Unternehmen zukünftig stärker in den USA (Abzuwarten bleibt, wie sich das Verhalten der neuen US-Regierung auswirkt.) und in anderen Ländern außerhalb Europas durchführen, während China künftig weniger im Fokus steht. Ähnlich gilt das für die Weiterentwicklung und Entwicklung (neuer) Dienstleistungen und Geschäftsmodelle, sowie für die Gründung eigener Startups.

Das stimmt nachdenklich, da mehr als die Hälfte der FuE-aktiven Unternehmen in den nächsten Jahren von einer Steigerung des eigenen FuE-Budgets ausgeht. Gleichzeitig ist die Verlagerung von FuE für einige Unternehmen, unabhängig von ihrer Größe, eine Option, strukturellen und bürokratischen Innovationshemmnissen auszuweichen. Somit besteht die reale Gefahr, dass zukünftig messbare Anteile der FuE-Investitionen von Unternehmen nicht mehr in Baden-Württemberg zur Verfügung stehen. Deshalb muss das Land seine Attraktivität als Innovationsstandort für Unternehmen wieder steigern.

|

| Abbildung 8: Veränderung der „FuE-Auslandsorientierung“ als Saldo („in 3 bis 5 Jahren“ minus „aktuell“) der Antwort-Anteile der Länder/Regionen für die jeweilige FuE-Art. Je größer ein Wert, desto größer ist die Zunahme des relativen Anteils der FuE-aktiven Unternehmen, der eine FuE-Art zukünftig auch im entsprechenden Land/Region durchführen will. Lesebeispiel: Im Vergleich zu heute (“aktuell“) nimmt der Anteil der FuE-aktiven Unternehmen, der zukünftig („in 3 bis 5 Jahren“) die FuE-Art „Grundlagenforschung“ auch in den USA durchführen will, um 23 Prozentpunkte (0,23) zu. (n= 298-355, Mehrfachantworten). |

Fazit

Deutschland kommt wirtschaftlich nicht vom Fleck. Laut Konjunkturumfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) für den Frühsommer 2025 zeichnet sich nach zwei Jahren Rezession in der deutschen Wirtschaft weiter keine nachhaltige Erholung ab. Die Stimmung bei den Unternehmen bleibt überwiegend schlecht.

Angesichts der unsicheren Gesamtsituation bleiben die Unternehmen bei ihren Investitionsabsichten in Deutschland weiterhin zurückhaltend. Fast jeder dritte Betrieb plant laut DIHK, Investitionen zurückzufahren, während nur ein knappes Viertel die Investitionen erhöhen will. Das trifft auch die Investitionen in Forschung und Entwicklung (FuE), wie die Umfrage zeigt.

Das Statistische Landesamt Baden-Württemberg konstatierte bereits im Innovationsindex 2024, dass Baden-Württemberg bei der Innovationsdynamik hinter der europäischen Spitze zurückbleibt. Demzufolge holen andere Länder und Regionen auf.

Die Entwicklung muss uns zu denken geben. Die Wettbewerbsfähigkeit Baden-Württembergs hängt im Kern von dessen Innovationsfähigkeit ab. Und hier im Besonderen von unseren Un-ternehmen. Sie stemmen mehr als 80 Prozent der FuE-Investitionen.

Noch gibt es keinen Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Der Innovationsindex 2024 des statistischen Landesamts hat auch ergeben, dass Baden-Württemberg innerhalb der EU weiter die Region mit der höchsten Innovationsfähigkeit ist. Nach wie vor mit deutlichem Abstand vor der südlichen Region der Niederlande.

Allerdings die Umfrage: Regulierung, Bürokratie im Innovationsprozess und fehlendes Fachpersonal halten Unternehmen von Innovationen ab. Auch wenig praktikable Datenschutzregeln, langwierige Zulassungs- und Genehmigungsverfahren oder den offenbar aufwändigeren Zugang zu Fördermitteln bewerten die Unternehmen aktuell als klare Standortnachteile, verglichen mit anderen Ländern und Regionen. Ein Teil denkt darüber nach, FuE zu verlagern.

Wenn wir nicht aufpassen wächst die Gefahr, dass zukünftig messbare Anteile der FuE-Investitionen unserer Unternehmen nicht mehr in Baden-Württemberg zur Verfügung stehen.

Wir haben es in der Hand, weiter mit Nachdruck an der Verbesserung struktureller und organisatorischer Nachteile zu arbeiten. Baden-Württemberg muss seine Attraktivität als Standort für unternehmerische Forschung und Entwicklung wieder steigern. Arbeitsplätze und Wohlstand gibt es hier nur mit Innovation. Das ist eine gemeinsame Aufgabe der Politik und ihrer Partner, einschließlich der baden-württembergischen IHKs.

Die Umfrageauswertung haben wir deshalb um Vorschläge und Forderungen ergänzt, wie die Rahmenbedingungen für unternehmerische Forschung und Entwicklung aus IHK-Sicht verbessert werden können.